Jack London, Louis Postif, Juliette Lanos

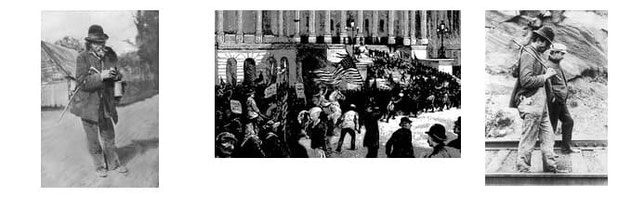

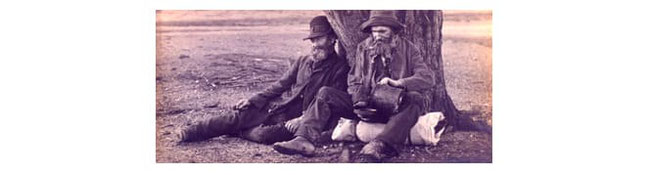

suivi de "Comment je suis devenu socialiste" accompagné d'un cahier de photographies d'époque sur les hobos et le mouvement des sans emploi en 1894

- Smartphones : orientez votre appareil à l'horizontale pour bénéficier d'un confort de lecture optimisé -

#ÉcrivainCulte #ÉtatsUnis #20èmeSiècle #CriseÉconomique #Récits #Témoignage #Errance #Aventure #Hobos #Route #Trains #Pauvreté

Quand Jack London brulait le dur…

Introduction

Saluons les éditions (lyonnaises) de la Lanterne (indépendantes et libertaires) qui ont eu la bonne idée de publier « Les Vagabonds du rail » de Jack London (1876-1916). Ce n’est pas la première fois que ce recueil de textes est réédité. Il le fut chez Phébus/Libretto, sous le titre original : « La route » (The Road), et dans une nouvelle traduction, ce qui n’était pas de trop… Nous y reviendrons. Avant tout, sachez que Cormac McCarthy, disparu récemment, lui a pompé le titre pour écrire « La Route », et que l’autre Jack, Kerouac a forcément été inspiré pour écrire son « Sur la route » (Again ? Private joke, sorry).

A dix-huit ans, Jack London quitte ses différents emplois, harassants et sous-payés, et sa vie de « pilleur d’huitres », pour suivre de jeunes hobos partis à la découverte des vastes Etats-Unis (enfin, pas tant que ça… unis : la crise économique a mis des centaines de milliers d’américains à la rue, nous sommes en 1894). Le jeune « Frisco-kid » (son surnom quand il « brûle le dur »), voyage comme passager clandestin, à bord des trains de marchandise. Parcourant des milliers de kilomètres, prenant tous les risques, il brave le froid, la faim et les représentants de la loi. Et surtout, la chute, la mort, ou de se faire estropier. Mais l'ivresse de l'aventure prend le pas sur les dangers, même quand il se fait arrêter, pour vagabondage, à la frontière du Canada, après avoir visité les chutes du Niagara.

Cependant, il ne perd pas son humour et dédramatise les dures conditions de vie en prison (trente jours), et la violence qu’il suggère à peine, de crainte de choquer le lectorat de l’époque.

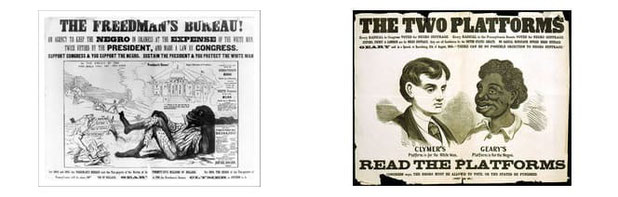

Cette expérience de jeunesse marquera sa vie. Elle sera le fondement de son engagement politique envers les nécessiteux ; le fameux peuple de l’abîme (titre de son reportage sur les homeless de Londres). Ici, nous retrouvons la vielle (très vieille) traduction de Louis Postif, de l’époque où l’érudit Francis Lacassin, spécialiste de la littérature populaire (et de la BD), préfaçait les ouvrages de la mythique collection 10/18 orange… Le problème – sans jouer le « wokiste » de service, ultra radical – c’est qu’il est question de « nègres » et de « moricauds » et que le jeune London était raciste (il aura également des mots très durs sur les mexicains, pendant le soulèvement de Villa et Zapata).

Même si l’on remet les textes dans le contexte de l’époque (c’est un autodidacte formé par des profs californiens régionalistes, nationalistes et identitaires, on dirait aujourd’hui), ça pique les yeux. Sans vouloir le défendre (quoique… un peu), rappelons que dans « Le Soleil se lève aussi », Hemingway évoque les « youpins », comme ça se faisait couramment, dans les années 20. Sans parler de L.F. Céline, et consort.

Jack London est mort en 1916, peu de temps après avoir regretté que le grand boxeur, poids lourd, Jack Johnson, mette K-O le boxeur blanc James. J. Jeffries, il reconnait la supériorité du champion noir et se joint à ses camarades socialistes (qu’il trouvait trop mous, déjà !) pour protester contre le lynchage des « nègres ». Je n’avance pas ici qu’il aurait fallu réécrire « afro-américain » mais qu’un avertissement (éclairant) eut été utile pédagogiquement, car ça peut heurter les jeunes lecteurs, ou les non informés.

Revenons à nos hobos : « Étendu sur le sable, je prêtais l’oreille aux conversations de ces nomades, qui me faisaient considérer comme bien mesquins mes exploits de pilleurs d’huîtres. À chacune de leurs paroles, un nouveau monde s’ouvrait devant moi, un monde d’essieux, de wagons à bagages, de policiers… Tout cela s’appelait l’aventure. Parfait ! Je tâterais, moi aussi, de cette vie-là. ». C’est ce qu’il a fait.

Casse-cou, débrouillard et bonimenteur, Jack London rejoint un temps la marche des sans-emploi qui se rend à Washington pour le 1er mai. Très vite, il bifurque, prend la tangente, en solitaire ou accompagné. Malgré la dureté des conditions de vie, rien n’entame sa soif de liberté. Il y a de passages savoureux de drôlerie, notamment quand il raconte comme il invente des histoires, à raconter aux vieilles dames, pour obtenir de quoi manger. A ce jeu, l’apprenti écrivain était très doué. Il l’était moins pour échapper à la police, puisqu’il ne se sentait fautif de rien. Hormis d’exiger qu’on le laissa libre de se déplacer comme il voulait, quand il voulait.

Casse-cou, débrouillard et bonimenteur, Jack London rejoint un temps la marche des sans-emploi qui se rend à Washington pour le 1er mai. Très vite, il bifurque, prend la tangente, en solitaire ou accompagné. Malgré la dureté des conditions de vie, rien n’entame sa soif de liberté. Il y a de passages savoureux de drôlerie, notamment quand il raconte comme il invente des histoires, à raconter aux vieilles dames, pour obtenir de quoi manger. A ce jeu, l’apprenti écrivain était très doué. Il l’était moins pour échapper à la police, puisqu’il ne se sentait fautif de rien. Hormis d’exiger qu’on le laissa libre de se déplacer comme il voulait, quand il voulait.

Les vagabonds du rail, de Jack London.

208 pages, 12,50 €, collection Éclairages, Editions de La Lanterne.

Toutes les photographies prises pas Jack London

- Un très grand merci à Milton Jumbee pour le partage de ce lien ! -

Vous aimez cette chronique littéraire ? Ne manquez pas de contribuer en cliquant sur l'image située à gauche.

Même modeste, un don sera toujours apprécié !

Écrire commentaire